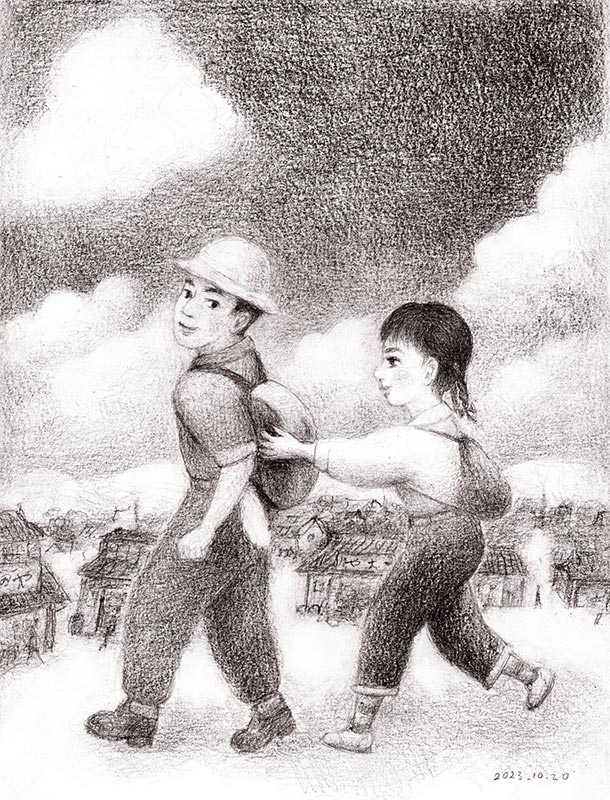

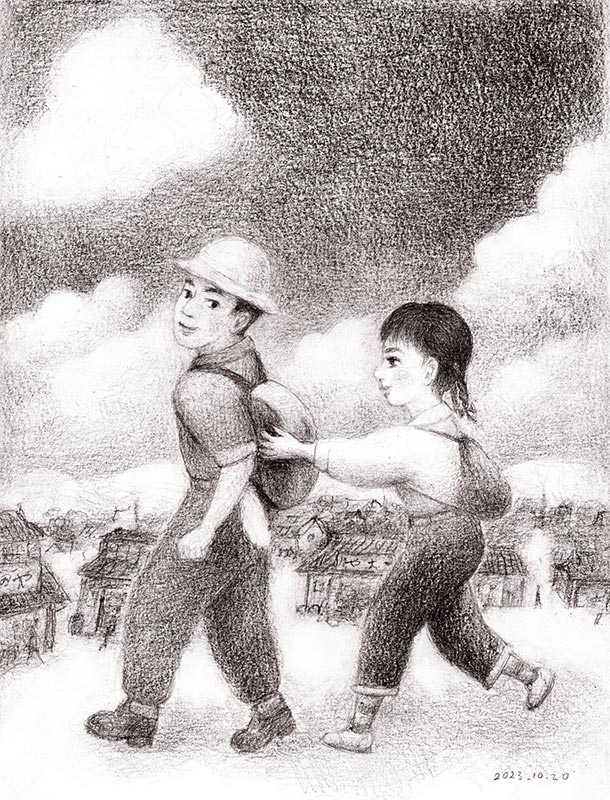

i-210「安達太良山の思い出-2」

| 第二章. 翌朝、宿で弁当を作ってもらった。「彼女は本当に行ってくれるのかな」私は不安げにバス通りへ歩いた。バス停の手前で、物陰から突然に少女が現れた。笑顔で近づいて来ると、男の子のように「やあ」と私の体を軽く押した。 それまでの憂鬱さは一瞬で吹き飛んでしまった。 安達太良登山口がある岳温泉行きのバスには乗り遅れた。 気にせずタクシーを拾うと、少女はタクシーは始めてだとはしゃいでいた。 岳温泉は宿が十数軒だけの小さな温泉町だった。 中央にだだっ広いコンクリートの坂道があり、どの宿も斜面を転がり落ちそうに建っていた。 少女は旅館で働いている女友達を呼んで来ると旅館へ走って行った。 連れてきた友達と喫茶店へ入った。 二人は喫茶店のコーヒーとケーキは始めてだと大喜びしていた。 「タクシーでここまで来たよ」 少女が話すと、友達は目を丸くしていた。 友達はケーキを食べ終えると、急いで職場へ戻って行った。 安達太良のスキー場まで歩いて、閑散としたリフトに乗った。 山腹からウグイスの声が聞こえた。 リフトの終点から頂上は近い。 私は楽しくで足が早くなった。 少女は「こわい、こわい」とついて来た。 「何が怖いの」 聞くと少女は笑い転げた。 「こわい」は福島の方言で「疲れた」の意味だった。 山頂に近づくと雪が残っていた。 溶けかけた残雪に少女の運動靴は足首まで沈み濡れてしまった。 見晴しの良い日溜まりで小休止した。 そして、びしょ濡れの少女の靴下を私の予備の靴下と取り替えさせた。 少女は濡れて固く締まった靴下を脱ぐのに苦労していた。 手伝うと素足に一瞬手が触れた。 少女は頰から耳元まで赤くなった。 私は一瞬、どう対処していいのかわからなくなった。 気まずさを打ち消すように早い昼食にした。 それぞれの弁当を分け合って食べた。 そこからさらに残雪が多くなる気配だ。 運動靴の彼女には無理だと判断し登頂は諦めた。 下山し始めると少女は無口になった。 「なぜだろう」 若い私は少女の気持ちが分からなくなり、気持ちが混乱した。 |